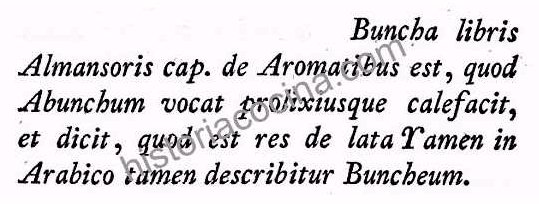

Quiero comenzar la historia del café en España haciendo referencia a un libro editado por la Imprenta Real en el año 1796 (ver bibliografía), escrito por el licenciado Antonio Lavedan, cirujano del ejército y de la familia Real española, que puede dar un cambio sustancial en la historia del café en lo referente a su llegada a Europa y demostrar su antigüedad, argumento corroborado por José Vilardebo y Moret un siglo después (ver bibliografía) y que cuenta en la Sección II, capítulo I lo siguiente, copiando casi íntegramente su comienzo: “El uso de la bebida del café está muy introducido en España, y particularmente en los puertos de mar; esta bebida es muy antigua y muy usada en otros reinos y provincias. A esta en Turquía llaman chova, y en toda Europa café. Algunos dicen que es el bunchon de Avicena, quien hace mención de él en el libro 2 trat.2 cap. 42 donde dice Bunchum est res delata Yamen. Otros aseguran que el primero que habló del café fue Zacarías Maomet Razes, el cual vivió en el siglo IX, después de haber nacido nuestro Señor Jesucristo, y que Maomet Razes es el médico que llamamos Rhasis. El Maestro Simón Januense, que fue subdiácono y capellán del Pontífice Nicolao IV en su Opúsculo o Alfabeto habla de este simple, donde dice, que en los libros de Almanzor en el capítulo de los Aromas, describe lo que es el bunchum, que es cierta semilla o simple que traen de Jamen, y que es cálida, y que en arábigo también se llama buncheum. Estas son sus palabras:

Quiero comenzar la historia del café en España haciendo referencia a un libro editado por la Imprenta Real en el año 1796 (ver bibliografía), escrito por el licenciado Antonio Lavedan, cirujano del ejército y de la familia Real española, que puede dar un cambio sustancial en la historia del café en lo referente a su llegada a Europa y demostrar su antigüedad, argumento corroborado por José Vilardebo y Moret un siglo después (ver bibliografía) y que cuenta en la Sección II, capítulo I lo siguiente, copiando casi íntegramente su comienzo: “El uso de la bebida del café está muy introducido en España, y particularmente en los puertos de mar; esta bebida es muy antigua y muy usada en otros reinos y provincias. A esta en Turquía llaman chova, y en toda Europa café. Algunos dicen que es el bunchon de Avicena, quien hace mención de él en el libro 2 trat.2 cap. 42 donde dice Bunchum est res delata Yamen. Otros aseguran que el primero que habló del café fue Zacarías Maomet Razes, el cual vivió en el siglo IX, después de haber nacido nuestro Señor Jesucristo, y que Maomet Razes es el médico que llamamos Rhasis. El Maestro Simón Januense, que fue subdiácono y capellán del Pontífice Nicolao IV en su Opúsculo o Alfabeto habla de este simple, donde dice, que en los libros de Almanzor en el capítulo de los Aromas, describe lo que es el bunchum, que es cierta semilla o simple que traen de Jamen, y que es cálida, y que en arábigo también se llama buncheum. Estas son sus palabras:

De modo que no hay duda de la antigüedad de esta bebida; y es positivo que el bunchum es la bebida que los turcos llaman choava, como lo afirma Próspero Alpino…”.

Creo que este hallazgo es sumamente importante, revelador y que pasó inadvertido por los cristianos españoles en la Reconquista, como otras tantas cosas, desapareciendo de la memoria colectiva o de los científicos y nobles el preciado café del que hablaba el caudillo Almanzor que, para aquellos que no lo sepan, fue un militar y político andalusí y caudillo del califato de Córdoba, nació en Algeciras (Cádiz) en el año 938 y murió posiblemente en Medinaceli (Soria) en 1002.

Si se vuelve a leer mi trabajo anterior y primero de este monográfico titulado genéricamente ‘La verdadera historia del café. Los orígenes de su consumo’ podrá ver la información que recogió el escritor californiano Stewar Lee Allen, cuando aseguraba que su consumo comenzó en la zona etíope de Kaffa y que lo llamaban bunchum, buna y bun, algo que al coincidir con el canónigo Simón, escrito 500 años antes, hace al menos creíble o investigable lo que cuento.

Pero Lavedan no deja de sorprendernos cuando nos dice: “Esta bebida se vende en puestos públicos en todas las ciudades populosas, como Madrid, Cádiz, Barcelona, y otras partes”, con lo que llegamos a saber, esto es otra novedad, que existían cafés callejeros en España antes del siglo XIX.

Volveré a este autor cuando dedique un capítulo al café como medicina porque es posible que nos llevemos más de una sorpresa sobre los poderes curativos y contrarios para el cuerpo humano según la medicina de aquella época.

La primera vez que aparece la palabra café, como planta y como bebida, de forma oficial es en el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española, en 1726.

El militar y escritor gaditano José Cadalso (1741 – 1782) en su obra Cartas marruecas (ver bibliografía) ya criticaba lo elitistas y afrancesados que eran los primeros consumidores de café cuando cuenta: “Despiértanle los ayudas de cámara primorosamente peinados y vestidos; toma café de Moka exquisito en taza traída de la China por Londres…”, para en otra de sus obras, Anales de cinco días, satirizar la forma de vivir elegantemente de un madrileño, donde en su casa, después de la comida, se tomaba el café en una pieza aparte.

El origen de los cafés en España habría que buscarlo en la transformación y modernización de las botillerías, lugares de paso donde se tomaban copas, y que con la moda francesa, más por su ideario político que estaba transformando las sociedades de toda Europa, se fueron asentando a modo de Ateneos o foros públicos en todas las ciudades, pese a que Ramón de la Serna, el más entendido sobre la historia de los cafés, dijera: “El café no nació como Ateneo, sino como andén de la vida”, de hecho el barcelonés Benito Bails (1730 – 1797), matemático y arquitecto español, define aquellos primeros cafés de la siguiente forma: “Especie de botillería donde concurren gentes a tomar café. Hoy en día se venden en los cafés todas las demás bebidas, como agua de limón, leche helada, etc.”.

Antonio Ponz (1725 – 1792), del que he hecho varias referencias en mis trabajos, entre ellas la de una descripción de lo que vio en de las ruinas de Bolonia en el trabajo dedicado a Baelo Claudia, en su libro Viaje por España, y que al hablar de Cádiz dice: “Dentro de la ciudad se van levantando fábricas de la mejor forma y gusto: pero me incomoda que los que merecen atención sean los extranjeros. Uno de los que, en el que fue teatro de la ópera italiana, llamaron Camorra (este café estuvo situado en la calle Arbolí, cerrando sus puertas en 1808) y es una casa de concurrencia para gentes de distinción, oficialidad, y extranjeros en donde se leen papeles públicos, se juegan juegos decentes, se sirve té, café, chocolate, sorbetes, etc.”.

Es imperioso detenerse en Cádiz cuando se habla de los primeros cafés de España porque es en esta ciudad, vanguardia de todas las ideas liberales, donde se puede decir que entró dicha infusión en el país, sin depreciar otros puertos de mar o la capital, y donde en 1802, según el Reglamento de Gremios, había 23 establecimientos en los que se vendía café, por cierto lugares vedados a las mujeres como queda de manifiesto en el sainete de Juan Ignacio González del Castillo (1763 – 1800) titulado El café de Cádiz donde todo se desarrolla dentro de dicho establecimiento y que tras la entrada de dos mujeres, Curra y Pepa, que piden “aquesa bebía negra, ya me entiende usted, café”, es multado el dueño por la autoridad, tras un tumulto, por servir a mujeres en su local; es interesante dicha obra porque hace la descripción de cómo eran los cafés de la época y de los que nada ha quedado y así nos describe el local: “La escena representa el patio de un café con puertas y ventanas; las del medio de la fachada del frente corresponden al billar; mesas alrededor y sillas”, así como la fauna que los frecuentaba, entre los que se encontraba un petimetre que pide La Gaceta de Leiden sin saber idiomas y que hace como el que lo lee interesadamente o el militar que viene de tomar café de casa de una marquesa y hace alardes de sus dotes donjuanescas.

Otros casinos siguieron al de La Camorra en Cádiz, como uno que estuvo ubicado en lo que hoy es Columela esquina a José del Toro, antes calle de la Carne con Verónica, que se inauguró hacia 1836, y que permaneció poco tiempo abierto al público, o el Casino Gaditano que se fundó en 1844 con la suscripción de sus socios fundadores, se buscaban 100 y se constituyó al final con 229, que tuvieron que adelantar dieciséis escudos cada uno, obligándose, por un año, a pagar treinta reales de vellón mensuales y así siguieron otros como el Casino de Artesanos en 1861, la Tertulia Gaditana en 1868 o el Centro Taurino en 1885.

Abundando en el tema, me refiero a la flora y fauna de los primitivos cafés, nada mejor que trascribir una sátira de Leandro Fernández de Moratín (1760 – 1828) que retrata sobre aquellos ‘enteradillos’ españoles, de los que aún existen ejemplares, que dice: “Sólo el pedante, vocinglero hinchado / de vacuidad y ponzoñosa envidia, / todo lo sabe. En el café gobierna / los Imperios del Orbe, y mientras bebe / diez copas de licor, sorprende y asalta, / gana de Gibraltar el puerto y muro. / Consultadle señor, veréis que pronto / cubriendo el mar de naves españolas / sin fatiga, sin gasto a Irlanda ocupa / y los tesoros de Jamaica os pone / en la calle Mayor”.

El gaditano Antonio Alcalá Galiano y Fernández de Villavicencio (1789 – 1865) nos da una de las claves de la resistencia intelectual de los españoles tras la invasión francesa cuando en su libro autobiográfico Recuerdos de un anciano, editado en 1878 por su hijo, nos cuenta: “No impedía el terror que siguió al Dos de Mayo (de 1808) que se mostrase la opinión con poco rebozo. En los pobres cafés de aquel tiempo, en que era costumbre leerse la Gaceta, al lado de un brasero de sartén, en invierno, y cerca de la ventana, en verano, se hallaba con desahogo tal que parecía no se recelaba peligro por parte de los dominadores”.

Pero si alguien describió magistralmente lo que era, como era y que significaba un café fue Benito Pérez Galdós en su novela La Fontana de Oro, café que aún existe en Madrid aunque en la actualidad ya pasó su época gloriosa para convertirse con el tiempo en un pub irlandés donde los vapores etílicos difuminan los ardores patrios y revolucionarios que antaño rezumaba.

Pérez Galdós comienza con una perspectiva del lugar con estas palabras: “Mientras nos detenemos en esta descripción, los grupos avanzan hacia la mitad de la calle y desaparecen por una puerta estrecha, entrada a un local, que no debe de ser pequeño, pues tiene capacidad para tanta gente. Aquella es la célebre Fontana de Oro, café y fonda, según el cartel que hay sobre la puerta; es el centro de reunión de la juventud ardiente, bulliciosa, inquieta por la impaciencia y la inspiración, ansiosa de estimular las pasiones del pueblo y de oír su aplauso irreflexivo. Allí se había constituido un club, el más célebre e influyente de aquella época. Sus oradores, entonces neófitos exaltados de un nuevo culto, han dirigido en lo sucesivo la política del país; muchos de ellos viven hoy, y no son por cierto tan amantes del bello principio que entonces predicaban. Pero no tenemos que considerar lo que muchos de aquellos jóvenes fueron en años posteriores. Nuestra historia no pasa más acá de 1821. Entonces una democracia nacida en los trastornos de la revolución y alzamiento nacional, fundaba el moderno criterio político, que en cincuenta años se ha ido difícilmente elaborando”.

Antes de continuar es preciso aclarar, para aquellos que no lo sepan, que esta fue la primera novela de Benito Pérez Galdós, inspirada en el café de dicho nombre que existió en la hoy Carrera de San Jerónimo esquina con la calle Victoria y que era el lugar donde se reunían aquellos que clamaban por las garantías y libertades constitucionales, algo que oprimía el peor rey de la historia de España, Fernando VII.

El local fue en principio, sobre 1760, una posada y botillería, para pasar a ser, junto otras (La Cruz de Malta y San Sebastián), a fonda y café que regentaba un italiano, oriundo de la ciudad de Verona, llamado Giuseppe Barbazan, dejando de existir como lugar de reunión, no como fonda, a la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis a petición de Fernando VII.

En 1843 es adquirida por un francés, Casimir Monier, que le agregó otras fincas de su propiedad colindantes y cambió de nombre para llamarse Hotel Monier, para años posteriores identificarse como Fonda de los Embajadores y finalmente convertirse en un pub de estilo irlandés que de nuevo recobró el nombre La Fontana de Oro.

En su momento de esplendor, cuando se desarrolla la novela, uno de sus oradores fue Antonio Alcalá Galiano, ya nombrado en este trabajo.

Creo que es momento de seguir con la narración de Pérez Galdós, una vez centrados en el momento de agitación histórica en la que se vivía, donde el autor magistralmente nos describe el local patriótico, así lo llamaba, hasta los más mínimos detalles de la siguiente forma: “En la Fontana es preciso demarcar dos recintos, dos hemisferios: el correspondiente al café, y el correspondiente a la política. En el primer recinto había unas cuantas mesas destinadas al servicio. Más al fondo, y formando un ángulo, estaba el local en que se celebraban las sesiones. Al principio el orador se ponía en pie sobre una mesa, y hablaba; después el dueño del café se vio en la necesidad de construir una tribuna. El gentío que allí concurría era tan considerable, que fue preciso arreglar el local, poniendo bancos ad hoc; después, a consecuencia de los altercados que este club tuvo con el Grande Oriente, se demarcaron las filiaciones políticas; los exaltados se encastillaron en la Fontana, y expulsaron a los que no lo eran. Por último, se determinó que las sesiones fueran secretas, y entonces se trasladó el club al piso principal. Los que abajo hacían el gasto tomando café o chocolate, sentían en los momentos agitados de la polémica un estruendo espantoso en las regiones superiores, de tal modo, que algunos, temiendo que se les viniera encima el techo con toda la mole patriótica que sustentaba, tomaron las de Villadiego, abandonando la costumbre inveterada de concurrir al café. Una de las cuestiones que más preocupaban al dueño fue la manera de armonizar lo mejor posible el patriotismo y el negocio, las sesiones del club y las visitas de los parroquianos. Dirigió conciliadoras amonestaciones para que no hicieran ruido; pero esto parece que fue interpretado como un primer conato de servilismo, y aumentó el ruido, y se fueron los parroquianos. En la época a que nuestra historia se refiere, las sesiones estaban todavía en la planta baja. Aquellos fueron los buenos días de la Fontana. Cada bebedor de café formaba parte del público. Entre los numerosos defectos de aquel local, no se contaba el de ser excesivamente espacioso: era, por el contrario, estrecho, irregular, bajo, casi subterráneo. Las gruesas vigas que sostenían el techo no guardaban simetría. Para formar el café fue preciso derribar algunos tabiques, dejando en pie aquellas vigas; y una vez obtenido el espacio suficiente, se pensó en decorarlo con arte.

Los artistas escogidos para esto eran los más hábiles pintores de muestra de la Villa. Tendieron su mirada de águila por las estrechas paredes, las gruesas columnas y el pesado techo del local, y unánimes convinieron en que lo principal era poner unos capiteles a aquellas columnas. Improvisaron unas volutas, que parecían tener por modelo las morcillas extremeñas, y las clavaron, pintándolas después de amarillo. Se pensó después en una cenefa que hiciera el papel de friso en todo lo largo del salón; mas como ninguno de los artistas sabía tallar bajo-relieves, ni se conocían las maravillas del cartón-piedra, se convino en que lo mejor sería comprar un listón de papel pintado en los almacenes de un marsellés recientemente establecido en la calle de Majaderitos. Así se hizo, y un día después la cenefa, engrudada por los mozos del café, fue puesta en su sitio. Representaba unos cráneos de macho cabrío, de cuyos cuernos pendían cintas de flores que iban a enredarse simétricamente en varios frisos adornados con manojos de frutas, formando todo un conjunto anacreóntico-fúnebre de muy mal efecto. Las columnas fueron pintadas de blanco con ráfagas de rosa y verde, destinadas a hacer creer que eran de jaspe. En los dos testeros próximos a la entrada, se colocaron espejos como de a vara; pero no enterizos, sino formados por dos trozos de cristal unidos por una barra de hojalata. Estos espejos fueron cubiertos con un velo verde para impedir el uso de los derechos de domicilio que allí pretendían tener todas las moscas de la calle. A cada lado de estos espejos se colocó un quinqué, sostenido por una peana anacreóntico-fúnebre también, en donde se apoyaba el receptáculo; y este recibía diariamente de las entrañas de una alcuza, que detrás del mostrador había, la substancia necesaria para arder macilento, humeante, triste y hediondo hasta más de media noche, hora en que su luz, cansada de alumbrar, vacilaba a un lado y otro como quien dice no, y se extinguía, dejando que salvaran la patria a obscuras los apóstoles de la libertad. El humo de estos quinqués, el humo de los cigarros, el humo del café habían causado considerable deterioro en el dorado de los espejos, en el amarillo de los capiteles, en los jaspes y en el friso clásico. Sólo por tradición se sabía la figura y color de las pinturas del techo, debidas al pincel del peor de los discípulos de Maella. Los muebles eran muy modestos: reducíanse a unas mesas de palo, pintadas de color castaño, simulando caoba en la parte inferior, y embadurnadas de blanco para imitar mármol en la parte superior, y a medio centenar de banquillos de ajusticiado, cubiertos con cojines de hule, cuya crin, por innumerables agujeros, se salía con mucho gusto de su encierro. El mostrador era ancho; estaba colocado sobre un escalón, y en su fachada tenía un medallón donde las iniciales del amo se entrelazaban en confuso jeroglífico. Detrás de este catafalco asomaba la imperturbable imagen del cafetero, y a un lado y otro de este, dos estantes donde se encerraban hasta cuatro docenas de botellas. Al través de la mitad de estos cristales se veían también bollos, libras de chocolate y algunas naranjas; y decimos la mitad de los cristales, porque la otra mitad no existía, siendo sustituida por pedazos de papel escrito, perfectamente pegados con obleas encarnadas. Por encima de las botellas, por encima del estante, por encima de los hombros del amo, se veía saltar un gato enorme, que pasaba la mayor parte del día acurrucado en un rincón, durmiendo el sueño de la felicidad y de la hartura. Era un gato prudente, que jamás interrumpía la discusión, ni se permitía maullar ni derribar ninguna botella en los momentos críticos. Este gato se llamaba Robespierre.

En el local que hemos descrito se reunía la ardiente juventud de 1820. ¿De dónde habían salido aquellos jóvenes? Unos salieron de las Constituyentes del año 12, esfuerzo de pocos, que acabó iluminando a muchos. Otros se educaron en los seis años de opresión posteriores a la vuelta de Fernando. Algunos brotaron en el trastorno del año 20, más fecundo tal vez que el del 12. ¿Qué fue de ellos? Unos vagaron proscriptos en tierra extranjera durante los diez años de Calomarde; otros perecieron en los aciagos días que siguieron a la triste victoria de los cien mil nietos de San Luis. Entre los que lograron vivir más que el inicuo Fernando, algunos defendieron el mismo principio con igual entereza; otros, creyendo sustentarle, tropezaron con las exigencias de una generación nueva. Encontráronse con que la generación posterior avanzaba más que ellos, y no quisieron seguirla. Al crearse el club, no tuvo más objeto que discutir en principio las cuestiones políticas; pero poco a poco aquel noble palenque, abierto para esclarecer la inteligencia del pueblo, se bastardeó. Quisieron los fontanistas tener influencia directa en el gobierno. Pedían solemnemente la destitución de un ministro, el nombramiento de una autoridad. Demarcaron los dos partidos moderado y exaltado, estableciendo una barrera entre ambos. Pero aún descendieron más. Como en la Fontana se agitaban las pasiones del pueblo, el gobierno permitía sus excesos para amedrentar al Rey, que era su enemigo. El Rey, entre tanto, fomentaba secretamente el ardor de la Fontana, porque veía en él un peligro para la libertad. La tradición nos ha enseñado que Fernando corrompió a alguno de los oradores e introdujo allí ciertos malvados que fraguaban motines y disturbios con objeto de desacreditar el sistema constitucional. Pero los ministros, que descubrían esta astucia de Fernando, cerraban La Fontana, y entonces esta se irritaba contra el gobierno y trataba de derribarlo. Fomentaba el Rey el escándalo por medio de agentes disfrazados; ayudaba el club a los ministros; estos le herían; vengábase aquel, y giraban todos en un círculo de intrigas, sin que los crédulos patriotas que allí formaban la opinión conociesen la oculta trascendencia de sus cuestiones”.

Independientemente de los mencionados hubo otros cafés hubo en Madrid, como La Cruz de Malta, que comenzó siendo una fonda en 1787 (hoy no se sabe con seguridad donde estuvo ubicada). En 1808 su propietario, fundador de otro café más adelante, fue un italiano llamado Carlos José Lorenzini, que no debería ser muy ducho en la hostelería porque pese a ser tachada la fonda como la mejor de Madrid era famosa por su mugre y por el descuido en su mantenimiento con ventanas rotas, comida infame y nada que le diera cierto prestigio. En 1814 pasó a manos de Vicente Gallego que lo convirtió en café cantante y pasó a llamarse con el pomposo nombre de Café Gran Cruz de Malta.

El café Lorenzini, inaugurado 1820 por el ya mencionado Carlos José, para en 1864 pasar a llamarse café de las Columnas, que estuvo ubicado en la Puerta del Sol de Madrid, entre las calles Carretas y Espoz y Minas y que alcanzó su auge durante el Trienio Liberal (1820-1823), siendo lugar de reunión de los seguidores del general Riego, que tuvo tan desastroso y humillante final con su ajusticiamiento en 1823, y del que tomó el nombre el himno republicano español.

Ahora paso a copiar mi intervención en la conferencia que dicté en la Universidad de Cádiz en los Cursos de Verano de 2013 para no hacer excesivamente pesado el presente trabajo de investigación y así dar por concluida la historia del café y los cafés en España.

Tras la intervención de Fernando VII y su manipulación reventando los mítines de los cafés, entremetiendo profesionales de la algarada en ellos, estos cambiaron esencialmente en sus usos y costumbres y comenzó, a imagen y semejanza de los de París y otras capitales europeas, a ser frecuentado por la burguesía, de hecho en el folleto ‘Madrid en la mano o el amigo del forastero en Madrid’ del año 1850 podía leerse: “Mucho hemos ganado de veinticinco años a esta parte; ya se puede ir al café con su señora, sin que nadie se escandalice”, desde ese momento se puede decir que ya el café perdió toda su misoginia y el sentido viril que hasta entonces habían querido darle, y como decía Antonio Bonet Correa en su discurso de recepción en la Real Academia de Artes de San Fernando de Madrid en 1987, el café de las familias, el café con leche y media tostada había nacido.

La Regencia de María Cristina supuso para el café el comienzo de su época dorada en España, que se prolongó hasta un poco más allá del primer cuarto del siglo XX, pese a haber perdido Cuba, principal abastecedor y en ese momento tomarse el procedente de Guinea Ecuatorial. De esta época son los más bellos cafés que hemos heredado; sus lujosas y a veces lujuriosas decoraciones incitaban, como decía Díaz Cañabate, a nuestras costumbres, a nuestra manera de comprender el arte de perder el tiempo.

Pasó por todas las estadías de los tiempos tanto en su arquitectura, decoración, estilos y usos: los hubo rococó, modernistas, vanguardistas, cafés cantantes, de variedades, etc.

El café hizo el camino inverso, primero nació y se desarrolló en la calle, después pasó a las casas; de ser un producto elitista, motivo de incitación, rebeldía y cosa de hombres, a universalizarse y socializarse, siempre sin perder ese hálito que excitaba y favorecía el estado supremo de la inteligencia.

Es el momento de volver a Europa, a la que todos pertenecemos, tras este recorrido por los cafés españoles, porque desde allí llegó la moda de los café y todo lo que simbolizaban y así nos encontramos con lo que escribía Mario Vargas Llosa en el prólogo de un libro de Steiner titulado ‘La idea de Europa’ y donde nos dice: “Europa es ante todo un café repleto de gentes y palabras, donde se escribe poesía, conspira, filosofa”, nada más cierto porque el café llegó a ser algo así como el ágora para los griegos, un lugar donde conspirar, para ser vistos o una forma de ahorrar luz y carbón en las casas, un sitio casi clandestino que muchos gobiernos cerraron o estuvieron tentados en hacerlo, tanto es así que hasta Montesquieu, opinaba que si “fuera soberano ordenaría el cierre de todos los cafés, pues a quienes lo frecuentan se les calientan los sesos”.

Fue en el café Foy de París, el 12 de julio de 1789, donde Camille Desmoulins, subido en una mesa de mármol, desenvainando su espada gritó: “A las armas, ciudadanos” y desde allí partió el gentío para tomar La Bastilla. En su vecino café Corazza los jacobinos establecieron su cuartel general, ambos situados en el Palais-Royal.

En el Zimmermann Café-Haus de Leipzig, en 1734, estrenaba Juan Sebatian Bach su ‘Cantata al café’, consistente en una ópera cómica que narra la historia de un hombre cuya hija es adicta al café. El padre disgustado al amenaza con quitarle todo aquello que le guste, la comida, la ropa…, al ver que no le importan sus amenazas le prohíbe casarse a menos de abandone dicha dependencia, lo que hace que ella acepte por lo que el hombre comienza a buscarle pretendientes. Ella en secreto le dice a cada uno de ellos que no se casará a menos que le permitan tomar café.

Algunas estrofas de la ópera: “¡Oh, cómo me gusta el café azucarado!. / Es más agradable que mil besos, / más dulce que el vino moscatel. / Café, café, te necesito; / Y si alguien quiere confortarme, / ¡oh, que me sirvan café!”.

Terminando la obra con un trío cantado que justifica que beber el café es algo natural y que dice: “El gato no deja al ratón. / Las hermanas solteras aún toman café. / La madre le encanta el café caliente, / La abuela también lo tomaba / ¿Quién quiere culpar a los hijos?”

Más tarde toda una pléyade de pintores impresionistas se hicieron amos de los cafés inmortalizándolos, entre los que se encontraban Manet, Renoir, Pizarro, Degas, Van Godh, Guaguin o Toulouse-Lautrec en París.

Del exilio de Roma, en una especie de hégira, París se llena de pintores españoles, los mismos que años más tarde popularizaron como centro de reunión de la intelectualidad el café en España y Juan Gris, Emilio Sala, Juan Francés y Mexía, Eliseo Maifrén, Ignacio Zuloaga, Miguel Utrillo, Fernando Rogoyos junto a los fundadores de otro café barcelonés que, a imitación del ‘Le Chat Noir’ de París, el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, en el siglo XIX finisecular, proyectaba ‘Els Quatre Gats’, que impulsaron los pintores Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Joaquín Mir y Miquel Utrillo y donde un joven pintor hizo sus dos primera exposiciones individuales, Pablo Ruíz Picasso.

A finales del siglo XIX en Madrid, sólo en la Puerta del Sol, había catorce cafés, cuando la capital todavía respiraba aires provincianos, siendo el más famoso de todos el café Fornos, cuyo propietario fue José Manuel Fornos, que había sido ayuda de cámara del marqués de Salamanca, unos de los más eminentes empresarios españoles, constructor del barrio madrileño Salamanca, incluso algunas localidades de Estados Unidos aún llevan su nombre.

Con Fornos cambió el concepto de café que se tenía en España, borrando de la memoria de los madrileños el ya comentado ‘La Fontana de Oro’. Su decoración era estilo Luis XVI, sus techos pintados por Emilio Sala y donde en sus paredes colgaban cuadros de las firmas más reconocidas del país, entre las que habría que destacar las de Ignacio Zuloaga, Enrique Meliá o Juan Francés; sus paredes estaban forradas de caoba y todo el conjunto estaba cuidado hasta el más mínimo detalle cómo podían ser magníficas estatuas de bronce y lámparas de cristal de la Graja de Sal Ildefonso.

El reportaje de su inauguración lo cubrió el famoso poeta sevillano Gustavo Adolfo Becquer para la revista ‘Ilustración de Madrid’.

El café permaneció abierto desde 1870 hasta 1908, siendo el más visitado de todo Madrid, en parte por estar ubicado cerca del teatro Apolo, y donde se servían cenas tras la salida de las funciones a precios razonables.

Eran los albores de la publicidad en España y, al ser un local de moda, también tuvo su anuncio que hoy nos podría parecer inocente y que jugaba con el doble sentido en las palabras al referirse a otros cafés de Madrid y que rezaba así: “Ni Suizo, ni Levante, ni Inglés, ni Colonial. No hay café como el de Fornos pa cenar de madrugá”.

Creo que la publicidad en sus comienzos en España bien merecería un monográfico por la candidez e inocencia de sus anuncios, baste hacer referencia, fuera del café, al primero que se hizo del yogur, que apareció en el diario ‘La Vanguardia’ de 1911, donde aparecía el dibujo de un señor sentado con pinta de anciano y donde rezaba a su pie la siguiente leyenda: Turco de 117 años de Anatolia (Turquía), diciendo en otro lugar que era un producto, el yogur, de Bulgaria, de modo que si el lector se creía lo de la edad y el galimatías geográfico pues el producto, debían pensar los publicistas, que estaba vendido.

Bien, Fornos fue el cuartel general de Azorín, Pío Baroja o Marcelino Menéndez Pidal.

Tras su primer cierre en 1908 por un suceso dramático, el suicidio de uno de los hijos del dueño en el café, fue cambiando de dueños y decayendo su clientela hasta que en 1923 lo compró el Banco Vitalicio.

También cerca de la Puerta del Sol estuvo el café Pombo, donde Ramón Gómez de la Serna instituyó su tertulia y que también fue conocido por los madrileños con los nombres de ‘El café de los cagones’ por sus primeros, en mal estado, sorbetes de arroz y que más tarde, ya cerca de su cierre, fue conocido como el ‘Café de la sífilis’, dado que en su época de decadencia, tras la Guerra Civil, terminó siendo lugar de citas prostibularias, pasando a ser hasta hoy, creo recordar, una peletería.

El lugar, como decía Gómez de la Serna, se eligió por su anacronismo, no por ser elegante ni amplio, pero al fin y al cabo cumplió su cometido.

En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se expone el cuadro donado por de la Serna, que desde 1920 presidía todas las reuniones, el conocido como ‘La tertulia del café Pombo’, obra de Gutierrez Solana.

Por último, y para no cansar, el café Gijón, centro cultural durante muchos años de la vida madrileña, lugar de convivencia de todas las tendencias ideológicas, tanto en la dictadura como en la transición española, allí cohabitaron Fernando Fernán Gómez, que instauró el premio literario ‘Premio Café Gijón’, Francisco Umbral, Alfonso Paso, Antonio Buero Vallejo, Camilo José Cela, Enrique Jardiel Poncela, Gerardo Diego, Gloria Fuertes, Santiago Ramón y Cajal, Dionisio Ridruejo, Luis García Berlanga y Arturo Pérez Reverte, entre una interminable lista de intelectuales y de otra hornada de extranjeros como Truman Capote, Orson Welles, e incluso la actriz Ava Gardner.

De 1912 es el café gaditano Royalty, elegante y felizmente restaurado y recuperado, de estilo entre modernista y Luis algo donde mi abuelo, Jefe de Correos de esta ciudad, allá por los años 20 del siglo pasado, pasaba sus tardes.

Como he intentado demostrar casi todos los artistas e intelectuales más brillantes de los siglos XIX y XX se forjaron en los cafés, y digo casi todos porque se dieron casos de excepción como fue el de Carlos Coello y Pacheco, escritor de la Restauración, que en su cuento ‘El café’, refiriéndose al ‘Café Universal’, escribió: “Café, infame café, enemigo del hogar doméstico, escuela del escándalo, templo del ocio, bajío de la virtud, sepulcro de la actividad, asilo de la holganza…¡maldito seas!”.

En tiempos más recientes, siempre dentro de los anticafetistas, estaba Gregorio Marañón, que al contestar el discurso de entrada en la Academia Española de Pío Baroja, atacó a los que iban a los cafés calificándolos de pequeños monstruos que con su resentimiento envenenaban la vida española, algo contestado por Unamuno, incluso el gran hombre de café que fue Ramón Gómez de la Serna, al salir de la sesión, llegó a decir que lo que a Marañón le faltaba en la vida era más café.

El café en España, me refiero al patrimonio de la intelectualidad, comenzó a morir, casi de forma traumática, en la Guerra Civil cuando casi todos tuvieron que cerrar. Tras el final de la Contienda todo fue distinto, la férrea mano de la dictadura pendía sobre todo lugar donde más de dos personas se reunían y la Ley de Vagos y Maleantes llegó a ser un péndulo que amenazaba a todos los libre pensantes, llegando a verse en algunos café el letrero: “Aquí se habla de todo menos de política”. A eso había que sumar le pésima calidad del café y la casi permitida leche aguada, sin contar con qué la otra mitad de los intelectuales o estaban en el exilio o lo que fue peor, eran prisioneros del hambre en su patria.

Después, ya en los años sesenta, con la apertura política, y por no sentirnos tan aislados, proliferaron los cafés americanos que imponían otras modernidades, otras forma de vivir; de los primitivos cafés oscuros, cerrados al mundo, casi como criptas, o aquellos opulentos, con una riqueza casi insultante y con aires mundanos, llegaron los locales abiertos, con grandes cristaleras, una gran barra donde camareros solícitos nos urgen con su actitud a dejar nuestro sitio a otro cliente y donde, en sus escasas mesas, aún se puede saborear, no se sabe por cuánto tiempo, el único café con un vaso de agua con la que matar la aburrida tarde de las generaciones marginales de la Tercera Edad.

Aquellos míticos cafés, la inmensa mayoría, fueron comprados por los bancos, las compañías de seguros o los comercios de moda, desapareciendo lentamente de la fisonomía de las urbes toda una forma de vida, siendo estos, los modernos, los herederos de los viejos cafés ilustrados, de las primitivas botillerías románticas, donde ya desaparecieron los escritores y las tertulias porque hay otros medios de comunicación más eficaces y universales.

Atrás han quedado los clásicos cafés de la restauración, de los cenáculos modernistas y los vanguardistas, los que perduran hoy han pasado a ser restaurantes que sobreviven gracias a los turistas a modo casi de museos.

El café, foro público, universidad de la vida está a punto de desaparecer porque están en peligro de extinción aquellos hombres y mujeres que sabían degustar un oloroso café, una cordial copa, un aromático puro y donde encontraban el placer en la conversación y comunicación con sus semejantes.

Hace unos días recibí un e-mail remitido por una empresa cafetera, ‘Cafés la Estrella’ con el siguiente texto: “Vuelve las tertulias a la más antigua red social: la cafetería” donde citaba a los nostálgicos, los días 27, 28 y 29 de junio, en la cafetería del Ateneo de Madrid y donde se ofrecería café y bollos gratis hasta llenar el aforo.

Bibliografía:

– Bonet Correa, Antonio: Los cafés históricos. Edit. Cátedra (Grupo Anaya, S.A.). Madrid 2012.

– Borrero y Echavarría, Estéban: El café. Apuntes para una monografía. Edit. Imprenta, librería papelería y encuadernación O’Reilly, núm. 54. La Habana 1880.

– Delfín Guillaumin, Martha: El café de Varacruz, un agradable sabor, un delicioso olor. Editado en nuestra web. Enero 2013.

– Desmet-Grégorire, Hélène: Le commerce du café avant l’`ére des plantations coloniales. Edit. Michel Tuchsherer. El Cairo, Institut Français d’Archeologie Orientale, 2001.

– Lascasas Monreal, Santiago: Biografía del café. Colección Cuadernos de Aragón, edit. Excmo. Diputación de Zaragoza, año 2010.

– Lavedan, Antonio: Tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes del tabaco, café, té y chocolate. Imprenta Real, Madrid 1796.

– Lee Allen, Stewar: Le breuvage du Diable. Edit Noir sur Blanc u Petite Biblioteque Payot, 2009

– López y López, Matías: Breve narración y apuntes acerca de la utilidad y preparación del café. Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra. Madrid 1870.

– Monleon, M.: Breve reseña histórica e industrial del comercio, cultivo y uso del café, del té y del cacao para chocolate. Edit. Agencia de anuncios e imprenta de A. Escamez. Madrid 1877.

– Ramos Santana, Alberto: Historia de Cádiz. Edit. Silex. Madrid 2005

– Rossignon, Julio: Manual del cultivo del café, cacao, vainilla y tabaco en América española y de todas sus aplicaciones. Edit. Librería de Rosa y Bouret. París 1859.

– Ukers, William H.: All about cofee. Edit. The tea and coffee trade journal company. New York 1922.

– Vilardebo y Moret, José: El tabaco y el café, su historia, su acción fisiológica y propiedades medicinales. Edit. Establecimiento tipográfico La Antilla. La Habana (Cuba), 1860

– Documento en línea http://www.procope.com/lhistorique/

– Documento en línea http://it.wikipedia.org/wiki/Caff%C3%A8_Pedrocchi

– Documento en línea http://www.caffepedrocchi.it/

Perdone que vuelva a molestarle, pero sin duda lo más interesante de su artículo creo que se encuentra en el primer párrafo. Siento auténtica intriga por saber si el café llegó a la Península en tiempos de dominio árabe, cosa difícil por el monopolio que ejercían sobre el grano pero no imposible. El consumo de café durante aquellos años en España cambiaría completamente la historia de la relación de Europa con la bebida. Como bien apunta, la Reconquista trató de eliminar todo lo musulmán, pero si encuentra algún registro al respecto, además del que cita de Almanzor, agradecería mucho su publicación. Un saludo.

Pues su primer comentario me molestó bastante y la verdad que mi respuesta habría sido muy agria, no se puede opinar sin dar datos si el que escribe sí los aporta y con sobras.

No hablo de Barcelona como no hablo de Cuenca, por poner un ejemplo, que para eso habría que escribir un libro que si me lo paga lo mismo lo haría, la razón es que Cádiz sí era el eje comercial de España y del pensamiento liberal, aunque hoy algunos catalanes piensen que siempre fueron el ombligo del mundo, lo que los hace estar herrados.

Sobre el café que se trajo en la dominación árabe tiene sobrados datos para seguirle la pista, sobre todo a Vd. que sabe tanto.

Su relato se limita casi exclusivamente a Madrid, sin citar si quiera a Barcelona, que es la capital cafetera de España, y la más vanguardista al respecto. También podría haberse referido a la calidad del café en nuestro país, la peor de Europa. De orígenes, beneficios, tueste y preparación, o sabe muy poco o no le importa nada. En cuanto a la historia internacional, el libro de Ukers deja claro que los primeros cargamentos de café llegan a Europa vía Venecia y Holanda, procedentes de Moca, no a Marsella. También dice que la primera cafetería se abre en Venecia en 1645, mientras que la primera en Inglaterra no data de 1652 sino de 1950, en Oxford. Por lo demás, me parece un buen trabajo como recopilación literaria.